胆膵領域の主な検査

腹部超音波検査

超音波診断装置を用いて、腹腔内の臓器を観察する非侵襲的な検査です。

簡便かつ体への負担が少ないことから、胆膵疾患のスクリーニングとしても有用です。

ただし、消化管内のガスや体型の影響を受けやすく、膵臓の一部など観察が困難な部位もあります。検査の精度を高めるため、検査前には少なくとも4時間の絶食が推奨されます。

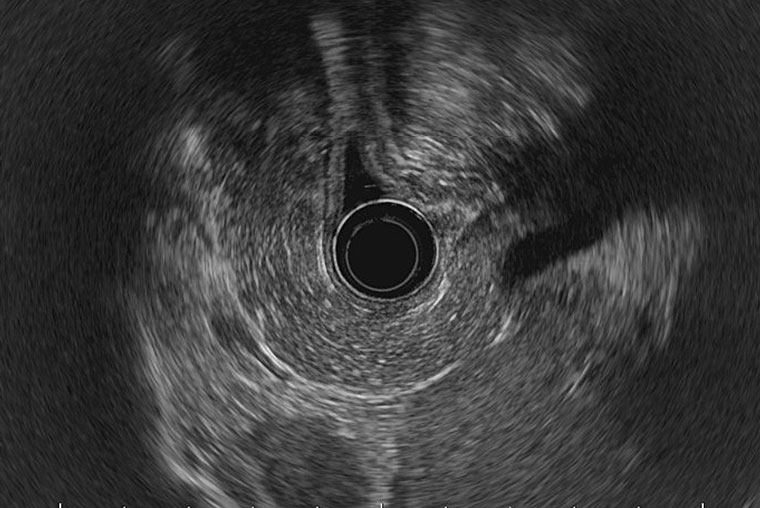

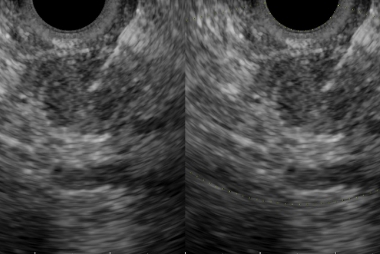

超音波内視鏡検査(endoscopic ultrasonography : EUS)

EUSは、内視鏡の先端に超音波装置を搭載した特殊な内視鏡を用いる検査です。膵臓、胆管、胆嚢などを詳細に観察することが可能で、胆膵領域疾患の診断において極めて重要な役割を担っています。EUSには、内視鏡スコープの中心から同心円状に超音波信号を発信し、360度の観察が可能な「ラジアル式」と内視鏡に直行する一方向性の超音波信号を発信する「コンベックス式」という2種類のスコープがあります。

腹部超音波検査では消化管内のガスの影響により観察が困難な膵頭部や膵尾部、膵内胆管もEUSでは観察することができます。

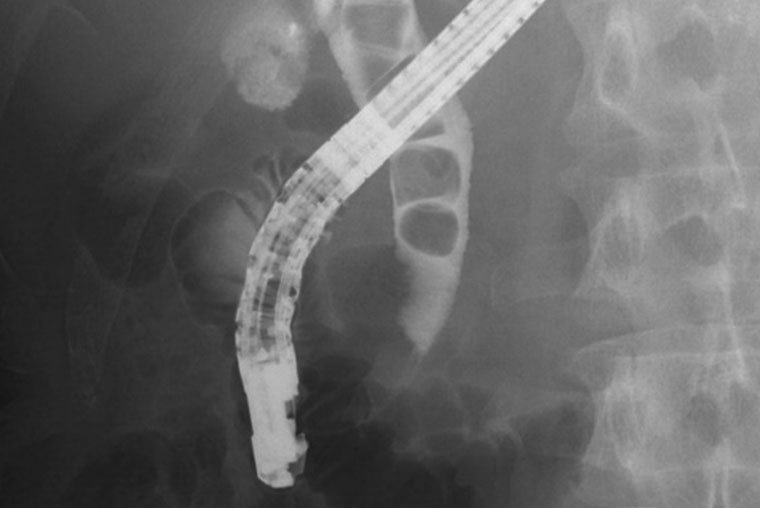

内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)

ERCPは胆管や膵管という肝臓や膵臓から十二指腸につながる管の様子を調べます。胆管や膵管にカテーテルを挿入して造影剤を注入することで、胆管・膵管の閉塞や結石の有無などの異常を明らかにします。必要に応じて、そのまま治療を行うことも可能です。

ERCPの主な目的は以下の通りです

- ①診断目的

- 胆管、膵管を造影し、狭窄や拡張の有無を評価します。また胆汁や膵液を採取して病理診断を行います。近年では、膵上皮内癌(最も早期の膵癌)の診断に有用であることが報告されています。

- ②治療目的

- 総胆管結石や膵石は診断とともに結石除去による治療を行います。また胆管癌や膵癌により胆管が閉塞する閉塞性黄疸の場合、ステント留置術により胆汁の流れを確保します。

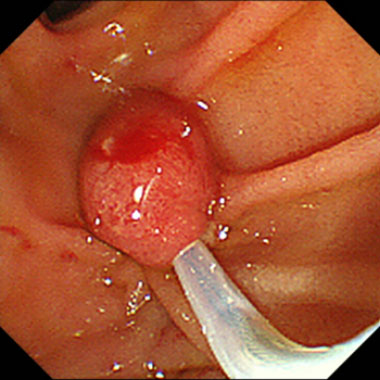

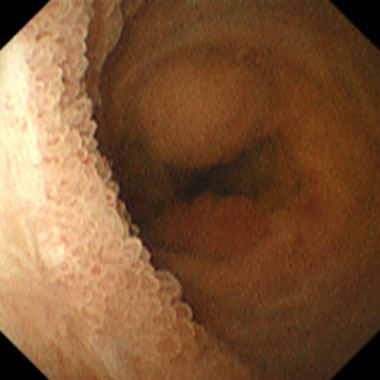

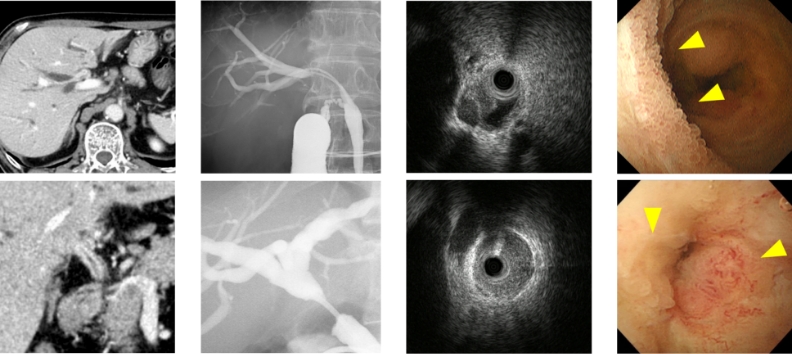

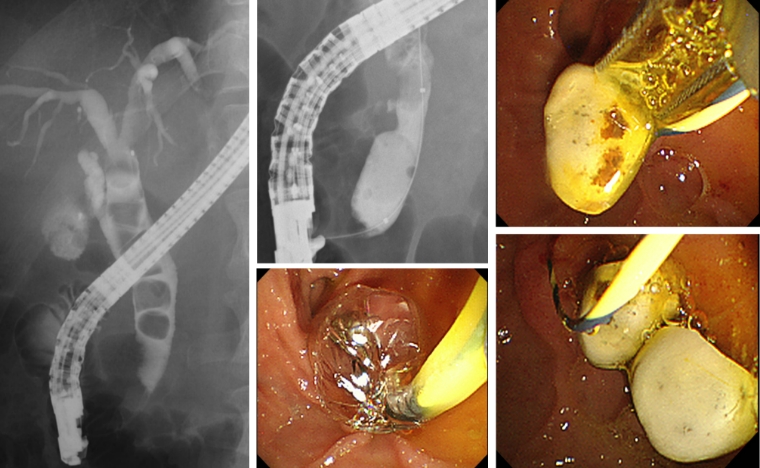

総胆管結石症例

膵癌早期診断例

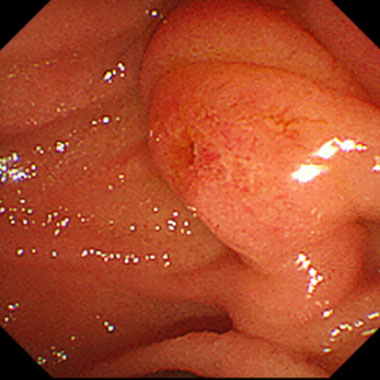

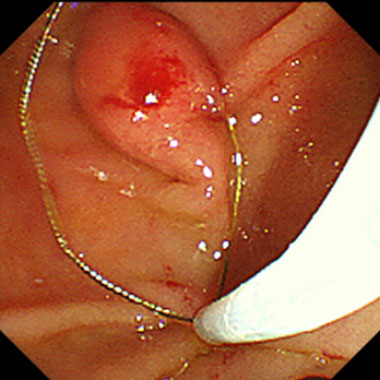

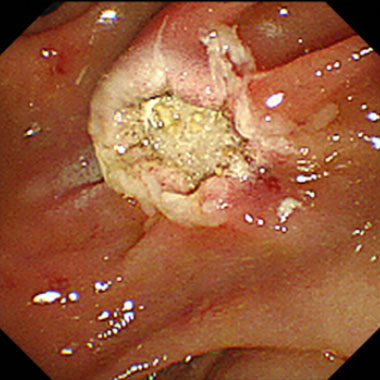

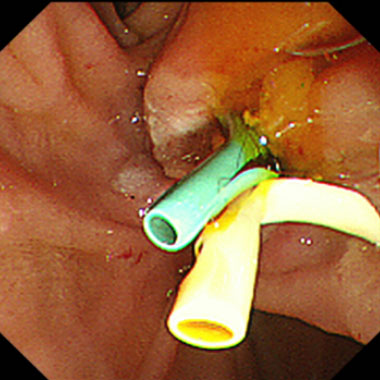

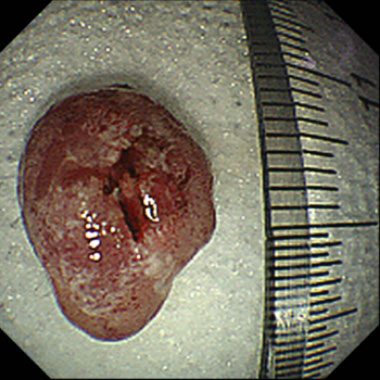

ERCP関連手技 十二指腸乳頭切除術

十二指腸乳頭部腺腫に対する内視鏡治療です。十二指腸乳頭部腺腫は十二指腸乳頭部癌の前癌病変とされています。十二指腸乳頭部癌は、切除可能であれば膵頭十二指腸切除術(膵臓、胆管、十二指腸を切除し、それぞれを小腸や胃と吻合する大規模な手術)が必要となりますが、侵襲の大きな手術です。前癌病変である十二指腸乳頭部腺腫の段階で診断でき、内視鏡的乳頭切除術ができれば、侵襲の大きな手術をすることなく根治的な治療が可能です。

十二指腸乳頭部には胆管や膵管の開口部があるため、術後に胆道や膵管の閉塞を予防する目的で胆管ステントや膵管ステントを一時的に留置します。

ERCP関連手技 胆道鏡、膵管鏡

胆道鏡・膵管鏡検査は、胆道や膵管内に細径の内視鏡を挿入し、これらの管腔内を直接観察する検査です。

胆道疾患において、胆管狭窄の良悪性の鑑別や胆管癌の進展度診断に有用であり、また巨大結石に対しては電気水圧衝撃波(EHL)による結石破砕などの治療も行われます。膵疾患では、膵管内乳頭状粘液性腫瘍(IPMN)の進展評価や治療方針決定に際して活用されます。

巨大結石に対する胆道鏡を用いた結石除去

胆道鏡を用いた胆管癌の進展度診断

ダブルバルーン内視鏡下ERCP

胃、胆道、膵臓の手術は、腸管再建が必要となる場合があり、通常の内視鏡ではERCPを行うことが困難です。そのため、小腸内視鏡(当院ではダブルバルーン内視鏡)を用いて、術後再建腸管にも対応したERCPを行っています。

この手法により、結石の処置や胆汁・膵液の採取による細胞診など、通常のERCPと同様の検査を行うことができます。

ダブルバルーン内視鏡を用いた術後再建腸管に対するERCP

超音波内視鏡下穿刺吸引法(EUS-FNA)

超音波内視鏡を用いて行う病理組織学的検査です。

専用の超音波内視鏡を消化管内に挿入し、膵臓や腹腔内の腫瘤性病変、胃や食道の粘膜下腫瘍に対して経消化管的に細い針で穿刺し、組織や細胞集塊を採取します。

EUS-FNAによって得られる正確な病理学的診断は、胆・膵疾患の治療方針を決定するうえで極めて重要であり、必要不可欠な検査法となっています。

超音波内視鏡下ドレナージ

胆汁の流れがうっ滞することにより発症する閉塞性黄疸や胆管炎に対しては、通常、十二指腸乳頭を介して行うERCPがもっとも一般的です。しかしながら、腸管の変形や狭窄、再建術後の解剖学的変化などによりERCPによる治療が困難または不成功となることがあります。そのような場合に有効な選択肢として超音波内視鏡下ドレナージがあります。超音波内視鏡下ドレナージは消化管から超音波で観察しながら標的に針を刺して治療のためのドレナージチューブやステントを挿入する方法です。胆道疾患だけでなく、感染を伴う膵嚢胞や腹腔内膿瘍に対しても有効な治療法です。

超音波内視鏡下ドレナージには、以下のようなものがあります。

- 1. 超音波内視鏡下肝胃瘻孔形成術(EUS-HGS) : 胃から肝臓を経由してて胆管を穿刺する方法です。

- 2. 超音波内視鏡下胆管十二指腸瘻孔形成術(EUS-CDS) : 十二指腸から胆管を穿刺する方法です。

- 3. 超音波内視鏡下膵嚢胞ドレナージ(EUS-PCD) : 胃や十二指腸から膵嚢胞や腹腔内膿瘍を穿刺する方法です。

超音波内視鏡下肝胃瘻孔形成術(EUS-HGS)

経皮経肝胆道ドレナージ術(PTBD)

胆石や悪性腫瘍などにより胆管が閉塞し、胆汁の流れが滞ることで黄疸が出現した症例に対して行われる処置です。

通常は内視鏡的治療が第一選択となりますが、内視鏡的治療が困難な症例を対象とします。

体外式の超音波装置を用いて、肝臓内を走行する胆管を確認し針を刺入して胆管内にドレナージチューブを挿入します。これにより、胆汁を体外に排出し、胆管内圧の軽減と黄疸の改善を図る治療法です。

診療実績

当院での検査件数

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|

| ERCP | 843件 | 882件 | 857件 | 879件 |

| DBE-ERCP | 66件 | 71件 | 103件 | 78件 |

| EUS | 809件 | 874件 | 900件 | 830件 |

| EUS-FNA | 134件 | 106件 | 113件 | 180件 |

| Interventional EUS | 13件 | 4件 | 9件 | 16件 |

| EP | 6件 | 4件 | 7件 | 8件 |

| 経皮処置(PTGBD、PTCD、PTAD) | 63件 | 63件 | 76件 | 75件 |

胆膵領域の主な疾患

膵癌

膵癌の大多数は浸潤性膵管癌であり、極めて予後不良な悪性腫瘍です。日本における罹患者数および死亡数は年々増加傾向にあります。

膵癌の予後を改善するには、まず早期診断がとても重要です。早期診断は容易ではありませんが、近年は画像診断や病理学的診断の技術進歩、ならびに多方面での取り組みにより、早期診断される症例も徐々に増加しています。われわれはCTやMRIに加え、超音波内視鏡(EUS)や内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)を用いた早期診断にも積極的に取り組んでいます。

治療方針については、膵癌の切除可能性分類に基づいて決定されます。切除可能な場合には、手術を目指した術前化学療法を行います。切除が困難な症例では化学療法を中心とした治療を実施します。さらに近年では、がんゲノム医療を中心とした個別化医療も積極的に取り組んでいます。

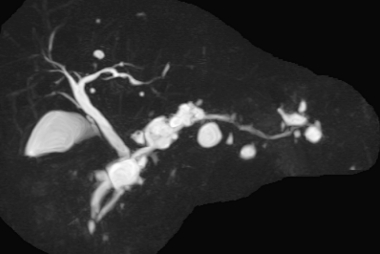

膵臓癌画像診断

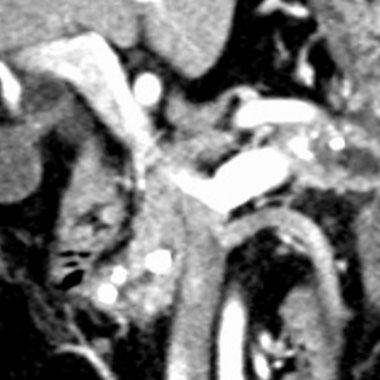

膵頭部部癌のCT画像 : 膵頭部に造影効果の乏しい腫瘤性病変を認めた。

膵体部癌のCT画像 : 膵体部に造影効果の乏しい腫瘤性病変と尾側膵管の拡張を認めた。

EUSで同部位に境界明瞭な低エコー腫瘤を認め、EUS-FNAにて組織学的診断を行った。

ERCP画像 : 体部に狭窄を認め、尾側膵管の拡張を認め、膵癌として矛盾しない所見でだった。

胆道癌

胆道癌は、発生部位により肝門部領域胆管癌、遠位胆管癌、胆嚢癌、乳頭部癌に分類されます。日本における胆道癌の罹患率も年々増加傾向にあります。

診断においては、CTやMRIに加えてEUS、ERCPを用いて、腫瘍の進展度評価および病理学的診断を行っています。

治療に関しては、切除可能な症例に対して根治的切除を行い、遠隔転移を有する切除不能症例には全身化学療法を実施しています。近年では、膵癌と同様にがんゲノム医療に基づく個別治療にも積極的に取り組んでいます。

遠位胆管癌

(左)遠位胆管癌のCT画像、造影効果を伴う胆管壁肥厚を認めた。

(中、右)ERC像では遠位胆管に狭窄を認めた。同病変のPOCS像、主病変部では不整な易出血性粘膜を認めた。

肝門部領域胆管癌

POCS : 魚卵様顆粒状粘膜、血管透見の消失した粗糙な粘膜

POCSでは魚卵様顆粒状粘膜、易出血性粘膜、血管透見の消失し粗糙な粘膜をみとめた。

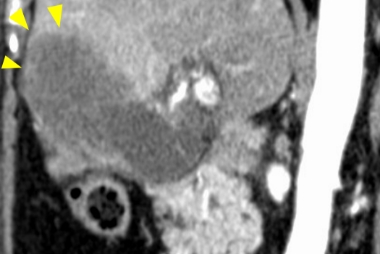

胆嚢癌

胆嚢底部に胆嚢癌を認め、同病変は肝臓との境界が不明瞭となっており、胆嚢癌の直接浸潤を疑う。

慢性膵炎・膵石

慢性膵炎は、多量のアルコール摂取などを原因とする慢性的な膵臓の炎症性疾患です。

病期は代償期と非代償期に分類され、代償期には腹痛や背部痛といった症状がみられます。一方、非代償期に進行すると、症状は消失し、膵内分泌機能の低下による糖尿病の悪化や、膵外分泌機能の低下による下痢や体重減少が出現します。

慢性膵炎にはしばしば膵石を合併し、特に主膵管内に膵石を認めた場合には内科的治療の対象となります。腹痛や背部痛を伴う膵石に対しては、体外衝撃波結石破砕術(ESWL)を併用した内視鏡的膵石除去術を行っています。

膵管狭窄による膵炎やESWLを用いても結石除去は困難な場合には、膵管ステントの留置による治療も行っています。

慢性膵炎・膵石

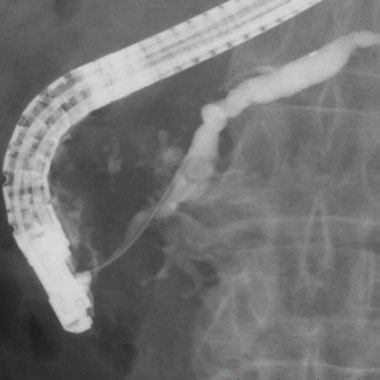

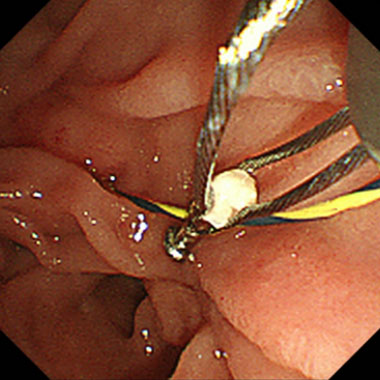

CT膵頭部主膵管内に膵石を認めた。

ERP

バスケットにて結石除去を行った。

急性膵炎

急性膵炎は、多量のアルコール摂取や胆石によって発症する膵臓の急性炎症性疾患です。

代表的な症状として、激しい腹痛や背部痛があり、血液検査で膵酵素(アミラーゼやリパーゼ)の上昇がみられます。

CT検査では、膵臓の腫大、膵臓周囲の炎症所見、膵臓の造影不良などが確認されます。

重症度の評価には、全身状態、血液検査、CT所見を総合的に用いて判定を行います。特に重症急性膵炎は依然として死亡率が高く、全身管理が可能な高度医療機関での治療が必要です。

膵炎の改善後にも、被包化壊死や仮性嚢胞といった合併症を生じる可能性があり、長期的な経過観察が重要です。また原因不明の膵炎では膵癌が隠れていることがあるため、精密検査が必要な場合もあります。

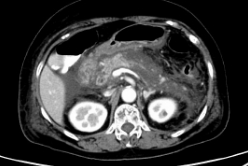

急性膵炎の画像所見

膵腫大と膵周囲の脂肪織濃度の上昇

膵腫大と膵周囲に液体貯留

膵体尾部に造影不良域

膵管内乳頭粘液性腫瘍(Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm : IPMN)

IPMNは、粘液を産生する上皮の乳頭状増殖を特徴とする嚢胞性腫瘍です。

病変の局在および形態により、主膵管型、分枝膵管型、混合型の3つに分類されます。

主膵管型は主膵管径が10mm以上とされ、悪性を合併する頻度が高く、外科的切除が推奨されます。分枝膵管型は比較的悪性化のリスクが低く、経過観察となることが多いものの、通常型膵癌の危険因子と位置付けられており、長期的なフォローアップが必要です。

手術の適応となる“high risk stigmata”には、主膵管径10mm以上、造影効果を伴う5mm以上の壁在結節、膵頭部病変で閉塞性黄疸を伴う症例が含まれます。

また注意を要する“worrisome features”には、嚢胞径30mm以上、5mm未満の造影される壁在結節、造影される肥厚した嚢胞壁、主膵管径5~9mm、上流膵の萎縮を伴う主膵管狭窄、リンパ節腫大、CA19-9の高値、および2年間に5mm以上の嚢胞径の増大があります。

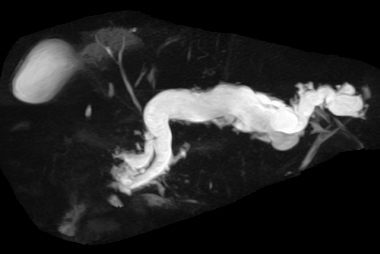

IPMNのMRCP所見

分枝膵管型IPMN

主膵管型IPMN

自己免疫性膵炎(Autoimmune Pancreatitis : AIP)

自己免疫性膵炎は、しばしば閉塞性黄疸を発症し、時に膵腫瘤を形成することがある特異な膵炎です。リンパ球および形質細胞の高度な浸潤と線維化を組織学的特徴とし、ステロイド治療に対して良好な反応性を示すことが臨床的な特徴です。

本疾患は日本から提唱された疾患概念であり、原因は明らかではありませんが、高IgG4血症、自己抗体の存在、ステロイドへの良好な反応性といった特徴から、自己免疫の関与が示唆されています。

また血清IgG4の上昇とIgG4陽性形質細胞の著明な浸潤を伴う膵外病変(例 : 硬化性胆管炎、硬化性涙腺・唾液腺炎、後腹膜線維症、間質性腎炎、腹腔・肺門リンパ腺腫大など)を合併することも本疾患の大きな特徴です。

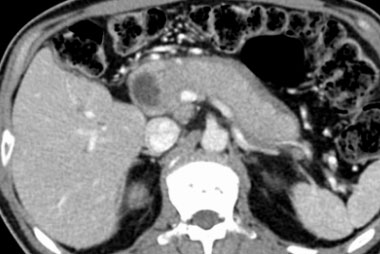

自己免疫性膵炎のCT、ERP画像

CT : 膵のソーセージ様腫大、膵周囲にcapsule like rim所見

ERP : びまん性な膵管の狭小化

膵胆管合流異常症

膵胆管合流異常症は、胆管と膵管が十二指腸壁外で合流する先天性の疾患です。

通常、胆管と膵管の合流部にOddi括約筋が存在し、その機能により膵液と胆汁の逆流が防がれていますが、本疾患ではこの括約筋の作用が及ばないため、膵液と胆汁の逆流が生じやすくなり、胆道内の慢性的な炎症が持続することで、胆嚢癌や胆管癌の発生リスクが高まります。

膵胆管合流異常症は、肝外胆管の形態により「胆管拡張型」と「非拡張型」に分類されます。胆管拡張型は胆嚢癌および胆管癌の頻度が高く、非拡張型では胆嚢癌の発生頻度が高いとされています。

膵胆管合流異常症と診断された場合には、がんの発症予防も含めて外科的治療が推奨されます。

膵胆管合流異常症

胆管拡張型

胆管非拡張型

胆道結石

胆道結石には、肝内結石、総胆管結石、胆嚢結石があります。

総胆管結石は、無症候性で偶発的に発見される場合もあれば、黄疸や胆管炎といった症状を契機に診断されることもあります。症状の有無にかかわらず、治療の対象となる疾患です。

総胆管結石に対する治療の第一選択は内視鏡的治療です。内視鏡的乳頭括約筋切開術(EST)やバルーン拡張術を併用した結石除去が一般的に行われます。巨大結石や積み上げ結石などの治療困難症例に対しては、ラージバルーンによる乳頭拡張術や経口胆道鏡を用いた電気水圧衝撃波結石破砕術(EHL)を用いて対応します。

術後再建腸管における総胆管結石や胆管空腸吻合術後の肝内結石に対してはバルーン内視鏡を用いた結石除去術や、経皮経肝胆道ドレナージおよび経皮胆道鏡を用いたEHLを組み合わせて治療を行っています。

胆道積み上げ結石症例。ラージバルーンにて十二指腸乳頭部を拡張し、結石除去を行った。

巨大なコレステロール結石症例。通常の破砕バスケットでは除去困難なため、胆道鏡下EHLにて結石除去を行った。